「バブル景気」や「バブル崩壊」という言葉は知っていても、バブル崩壊の詳しい経緯などは意外と知らなかったりしませんか?そこで今回は、バブル景気、バブル崩壊、平成不況などについてサクッと理解できるように、できるだけ分かりやすくまとめてみました!

バブル景気の始まり

出典:http://urx.blue/zoOp

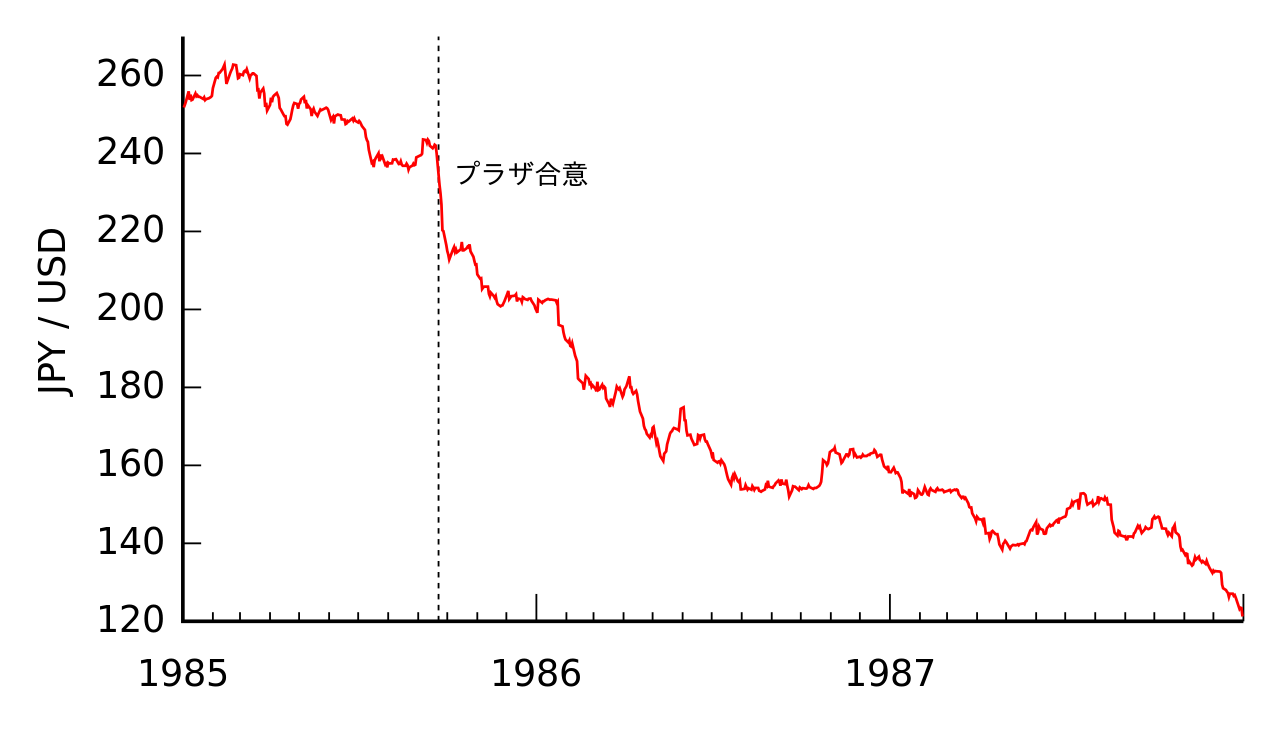

バブル景気の切っ掛けは、今から約30年前、1985年9月22日の「プラザ合意」です。

当時、アメリカはドル高が進んでおり、経済的に不安定になっていました。アメリカ経済が崩れると、世界経済にも影響が出る恐れがあります。そこでアメリカ、日本、西ドイツ、イギリス、フランスのG5は、アメリカのドル高を是正するための合意を交わしました。これがプラザ合意です。

プラザ合意によりアメリカがドル安に進んだ一方で、今度は日本の円高が急激に進んでしまいました。これにより日本は「円高不況」となりました。この状況を打開するために、日銀は公定歩合(中央銀行=日銀が民間の金融機関に融資する際の金利)を下げる金融緩和政策を打ち出します。これがバブル景気に繋がります。

バブル景気とは、1986年12月から1991年2月までの51ヶ月間の景気のことを言います。

日銀は5回にわたって公定歩合を下げ、1987年には戦後最低の2.5%まで引き下げました。この“超”低金利は1989年まで続きました。金利が下がり、銀行から資金調達がしやすくなった企業や個人は、土地や株にどんどん投資しました(「財テク」と呼ばれブームになるほどでした)。特に、土地に関しては、当時は「土地神話」と呼ばれる考え方があり、「土地の価格は絶対に下がらない」と思われていました。

財テクブームや土地神話の背景もあり、企業や個人は、銀行からお金を借りては土地を買います。銀行も「土地神話」に呑まれており、借り手が土地を担保にすれば、新たな土地を買うためのお金を貸します。このような奇妙なサイクルで、どんどん地価は膨れあがっていきました。

また、景気の良さから株も盛んに買われました。1987年にはNTTが上場するといった一大イベントもあり、個人の投資家もいっそう株を購入するようになりました。1989年12月29日、日経平均株価は(2016年現在においても)最高値となる38,957円をつけました。

土地も株も買えば儲かる。そんな景気だったのです。

そして、泡のように弾けて、バブルは崩壊しました。

バブル崩壊

出典:http://www.webpark.ru/comment/51709

バブル崩壊とは、1991年2月頃から1993年10月までの期間のことを言います。「第11循環後退期」とも呼び、この期間を(狭義の)「平成不況」と呼ぶこともあります。

バブル崩壊は1991年からとされますが、株価(日経平均株価)は1990年1月からすでに暴落し始めています。とはいえ、株価が下がっても世間はバブル真っ只中の雰囲気であり、ディスコでイエーイな感じだったので、そのバブリーなムードは1992年頃まで続きました。

「土地神話」に支えられていた土地の価格も、崩壊し始めました。1990年3月に、歯止めのきかない不動産投資を抑える目的で、大蔵省が金融機関に不動産融資の総量規制を通達したことが、地価バブルの崩壊を後押ししました。

また、1989年以降の1年3ヶ月の間に、公定歩合が徐々に引き上げられ、2.5%から6%台まで上がっていたことも崩壊の要因とされています。日本全体の土地資産額は、1990年から2002年までの間で、約1,000兆円減少したとされています。

このようにして地価が暴落したことで、銀行に借金をして次々に土地を購入していた企業や個人は大損失となり、借金を返済できなくなりました。そして、土地を担保に次々とお金を貸していた銀行も大打撃です。銀行は巨額の不良債権を抱えることになりました。バブル崩壊によって生じた不良債権は、約200兆円とも言われています。

この巨額の不良債権が、長い「平成不況」に突入することになった一因ともなっています。

平成不況(失われた10年)

1991年2月頃から2002年1月頃までのバブル崩壊後の不況のことを「平成不況」と呼びます。「バブル不況」や「失われた10年」と呼ばれることもあります。

※なお、最近では1991年2月頃から2010年初頭までを指して、「失われた20年」と呼ぶことも増えています。

バブル崩壊後、銀行は多額の不良債権を抱え、地価暴落による不良債権や、株価の暴落により、さまざまな銀行や証券会社が破綻することとなりました。具体的には、兵庫銀行、阪和銀行、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行、日本債権信用銀行、東京相和銀行、新潟中央銀行、石川銀行、中部銀行、三洋証券、山一證券など、数多くの銀行や証券会社が平成不況のあいだに破綻しています。

金融不安は加速していき、銀行はお金の「貸し渋り」を行うようになります。貸し渋りによって、企業は資金繰りに悪戦苦闘し、景気はさらに悪化していきます。そして、企業倒産やリストラなども相次ぎました。

こうした状況は「就職氷河期」(バブル崩壊後、1993年から2005年の就職が困難であった時期)を生むことにも繋がり、当時の大学生・就活生は大変な苦労をしたようです。

※ちなみに就職氷河期という言葉はリクルート社の就職雑誌が提唱した造語で、1994年の第11回新語・流行語大賞で審査員特選造語賞を受賞しました。

バブルの教訓

以上がバブル景気、バブル崩壊、平成不況の主な流れとなります。ここで考えておきたいことは、「私たちがバブルから得られる教訓は何だろう」ということです。

一つ言えることは、「土地神話」なんて無かったということです。そして、それは今だから自信をもって言えることで、もしバブル真っ只中なら、私も空気に呑まれてその神話を信じていたかもしれません。

今現在も、「○○は絶対に××だ!」と、確たる証拠もなく「事実」のように語られている話があるかもしれません。それを鵜呑みにすることなく、「神話」かもしれないと、冷静に考えてみる姿勢を大切にしたいですね。

![Jobby [ジョビー]](http://jobhobby.jp/wp-content/uploads/2016/08/image-2.png)